个人主页

-

资治通鉴

### 《资治通鉴》简介 《资治通鉴》是中国古代一部重要的编年体通史,由北宋史学家司马光主编,历时19年完成。全书共294卷,记载了从周威烈王二十三年(公元前403年)到五代后周显德六年(公元959年)共1362年的历史。书名“资治”意为有助于治理国家,“通鉴”则指全面借鉴历史。 ### 作者司马光 司马光(1019年-1086年),字君实,号迂叟,陕州夏县(今山西夏县)人,北宋政治家、史学家、文学家。他不仅是《资治通鉴》的主编,还在政治上反对王安石变法,主张保守政策。司马光在史学、文学、哲学等领域均有建树,尤以《资治通鉴》最为著名。 ### 内容与结构 《资治通鉴》按时间顺序编排,每年记载重要事件,涵盖政治、军事、经济、文化等方面。其特点包括: 1. **编年体**:按年份记录,便于了解历史脉络。 2. **史料丰富**:广泛参考正史、野史、文集等,考证严谨。 3. **评论精辟**:司马光在书中加入“臣光曰”的评论,表达对历史事件的看法。 ### 影响与价值 《资治通鉴》在中国史学中占有重要地位,被誉为“史家之绝唱”,对后世史学和治国理政有深远影响。它不仅为后世提供了丰富的历史资料,还通过历史教训为治国者提供了借鉴。 -

鲁迅全集

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,是中国现代文学的重要奠基人之一。他不仅是杰出的文学家,还是思想家、革命家。鲁迅的作品以深刻的社会批判和犀利的文风著称,对中国现代文学和文化产生了深远影响。 ### 鲁迅的主要作品 鲁迅的创作涵盖小说、散文、杂文、诗歌、翻译等多个领域,代表作包括: 1. **小说**: - **《呐喊》**:包含《狂人日记》、《阿Q正传》等名篇,揭露社会黑暗与人性的扭曲。 - **《彷徨》**:收录《祝福》、《伤逝》等,探讨知识分子的困境与社会的冷漠。 2. **散文**: - **《朝花夕拾》**:回忆性散文集,记录童年与青年时期的生活。 - **《野草》**:充满哲理的散文诗集,表达对生命与社会的深刻思考。 3. **杂文**: - 鲁迅的杂文犀利批判社会现象,代表作有《坟》、《热风》、《华盖集》等。 4. **翻译**: - 鲁迅翻译了大量外国文学作品,如俄国、日本、东欧的文学,推动了中国现代文学的发展。 5. **学术著作**: - **《中国小说史略》**:中国小说史研究的开创性著作。 ### 《鲁迅全集》的内容 《鲁迅全集》收录了鲁迅的所有著作、翻译、书信、日记等,是研究鲁迅思想和文学成就的重要资料。主要内容包括: 1. **小说**:如《呐喊》、《彷徨》。 2. **散文**:如《朝花夕拾》、《野草》。 3. **杂文**:如《坟》、《热风》、《华盖集》。 4. **诗歌**:包括旧体诗和新诗。 5. **书信**:与亲友、文化界人士的通信。 6. **日记**:记录日常生活与思想变化。 7. **翻译**:外国文学作品的译作。 8. **学术著作**:如《中国小说史略》。 9. **其他**:包括序跋、演讲、手稿等。 -

曾国藩家书

### 《曾国藩家书》简介 《曾国藩家书》是晚清名臣曾国藩写给家人的书信集,内容涵盖修身、治家、为官、处世等多个方面,集中体现了他的思想与智慧。这些书信不仅是家族交流的记录,也是研究曾国藩思想的重要资料。 ### 作者简介 曾国藩(1811年-1872年),字伯涵,号涤生,湖南湘乡人,晚清政治家、军事家、理学家和文学家。他是湘军的创立者之一,在平定太平天国运动中发挥了关键作用,官至两江总督、直隶总督,封一等毅勇侯,谥号“文正”。 ### 内容概述 《曾国藩家书》主要包含以下内容: 1. **修身**:强调自我反省、勤俭持身、持之以恒。 2. **治家**:注重家庭和睦、子女教育、勤俭持家。 3. **为官**:提倡廉洁奉公、勤政爱民、谨慎行事。 4. **处世**:主张谦逊待人、广结善缘、明辨是非。 ### 影响与评价 《曾国藩家书》在中国历史上影响深远,被视为修身齐家的典范,对后世学者、政治家、企业家等都有重要启示。 ### 结语 《曾国藩家书》不仅是家族交流的记录,更是曾国藩思想智慧的结晶,对个人修养和家庭管理具有重要的参考价值。 -

颜氏家训

### 《颜氏家训》 **简介:** 《颜氏家训》是中国南北朝时期颜之推所著的一部家训类著作,成书于6世纪末。该书旨在教育子孙后代,内容涵盖修身、齐家、治国、平天下等多个方面,是中国古代家训文化的代表作之一。 **内容:** 全书共二十篇,主要涉及以下几个方面: 1. **修身**:强调个人品德修养,如诚实、节俭、勤奋等。 2. **齐家**:讨论家庭管理,包括孝道、兄弟和睦、夫妻关系等。 3. **治国**:涉及为官之道、政治伦理等。 4. **平天下**:探讨如何在社会中立足,如何处理人际关系等。 **影响:** 《颜氏家训》对后世影响深远,不仅在中国广为流传,还传播至日本、朝鲜等东亚国家,成为家训文化的经典。 ### 作者:颜之推 **生平:** 颜之推(531年-约591年),字介,琅琊临沂(今山东临沂)人,南北朝时期的文学家、教育家。他历经南朝梁、北齐、北周和隋四朝,官至隋朝的太子舍人。 **成就:** 1. **文学**:颜之推在文学上颇有建树,著有《颜氏家训》等多部作品。 2. **教育**:他重视家庭教育,强调品德修养和文化传承。 3. **政治**:在多个朝代担任官职,积累了丰富的政治经验。 **评价:** 颜之推以其深厚的文化底蕴和丰富的政治经验,撰写了《颜氏家训》,为后世提供了宝贵的家庭教育和社会伦理指导。 ### 总结 《颜氏家训》不仅是一部家训经典,也是研究中国古代社会、文化和伦理思想的重要文献。颜之推通过这部作品,为后世子孙树立了道德和行为准则,影响深远。 -

文心雕龙

《文心雕龙》是中国南朝文学理论家刘勰创作的一部文学理论著作,成书于公元501年至502年间。它是中国古代文学批评史上第一部系统阐述文学理论的专著,对后世文学创作和批评产生了深远影响。 ### 内容概述 《文心雕龙》共50篇,分为上下两编: - **上编**(前25篇):探讨文学的基本原理,包括文学的本质、功能、风格、体裁等。 - **下编**(后25篇):具体分析文学创作技巧,如修辞、结构、语言运用等。 书中提出了“文以载道”、“风骨”、“神思”等重要概念,强调文学的社会功能和艺术性,主张内容与形式的统一。 ### 作者简介 刘勰(约465年-约520年),字彦和,南朝梁代文学理论家、批评家。他出身寒门,早年丧父,家境贫寒,但勤奋好学,博览群书。成年后,刘勰曾在寺庙中抄写佛经,并在此期间撰写了《文心雕龙》。书成后,他将其献给当时的文坛领袖沈约,得到高度评价,由此声名鹊起。 刘勰晚年出家为僧,法号慧地,继续从事佛经研究和文学创作,但关于其晚年的具体记载较少。 ### 影响 《文心雕龙》是中国文学批评史上的里程碑,对后世文学理论和创作产生了深远影响,至今仍是研究中国古代文学理论的重要文献。 -

西厢记

《西厢记》是中国古代一部著名的元杂剧,全名为《崔莺莺待月西厢记》,由元代剧作家王实甫创作。该剧改编自唐代元稹的传奇小说《莺莺传》(又名《会真记》),讲述了书生张生与相国小姐崔莺莺之间的爱情故事。 ### 剧情梗概 故事发生在唐代,张生赴京赶考,途中借宿于普救寺,与崔莺莺相遇并一见钟情。在丫鬟红娘的帮助下,两人克服了重重阻碍,最终得以结合。然而,张生因功名未就,不得不离开莺莺,赴京应试。最终,张生高中状元,返回与莺莺团圆。 ### 主题与艺术特色 《西厢记》以爱情为主线,歌颂了青年男女追求自由恋爱的勇气,批判了封建礼教对个人幸福的束缚。剧中人物形象鲜明,语言优美,情节曲折,情感细腻,被誉为元杂剧中的经典之作。 ### 作者王实甫 王实甫,名德信,字实甫,元代著名剧作家,生卒年不详,大约活跃于13世纪末至14世纪初。他一生创作了多部杂剧,但流传至今的仅有《西厢记》、《破窑记》和《丽春堂》三部,其中《西厢记》最为著名。王实甫的剧作以文辞华美、情感真挚著称,对后世戏曲文学产生了深远影响。 ### 影响与评价 《西厢记》不仅在元代广为流传,后世也被多次改编为各种戏曲形式,成为中国古典文学中的经典之作。其艺术成就和思想价值得到了历代文人的高度评价,被誉为“北曲之冠”。 总的来说,《西厢记》以其动人的爱情故事和精湛的艺术表现,成为中国戏曲史上的不朽杰作,王实甫也因此成为中国文学史上的重要人物。 -

史记

《史记》是中国西汉时期史学家司马迁撰写的纪传体通史,记载了从上古传说中的黄帝时代到汉武帝太初四年(公元前101年)间共3000多年的历史。全书共130篇,包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,涵盖了政治、经济、军事、文化等多个方面,是中国历史上第一部纪传体通史,对后世史学影响深远。 ### 作者简介 司马迁(约前145年-约前86年),字子长,西汉左冯翊夏阳(今陕西韩城)人。他出身于史官世家,父亲司马谈曾任太史令。司马迁自幼学习经史,后继承父职,担任太史令。在任期间,他广泛搜集史料,游历各地,考察历史遗迹。后因替李陵辩护而遭受宫刑,但他忍辱负重,坚持完成了《史记》的撰写。 ### 《史记》的特点 1. **纪传体**:以人物为中心,分为本纪、世家、列传等部分,开创了纪传体史书的先河。 2. **通史**:时间跨度大,从黄帝到汉武帝,涵盖多个朝代。 3. **文学性**:语言生动,叙事清晰,人物形象鲜明,具有很高的文学价值。 4. **思想性**:司马迁在书中表达了自己的历史观和人生观,强调“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。 ### 影响 《史记》不仅是中国古代史学的巅峰之作,也对后世的文学、哲学等领域产生了深远影响。其纪传体形式成为后世正史的典范,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 总的来说,《史记》是中国古代文化的重要遗产,司马迁以其卓越的史学才能和坚韧的精神,为后世留下了宝贵的历史财富。 -

论语

《论语》是儒家经典之一,记录了孔子及其弟子的言行,由孔子的弟子及再传弟子编纂而成。全书共20篇,以语录体和对话体为主,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念和教育原则。 ### 主要内容 1. **政治思想**:主张“为政以德”,强调统治者应以德治国。 2. **伦理道德**:核心是“仁”,倡导“己所不欲,勿施于人”。 3. **教育理念**:提倡“有教无类”,注重因材施教。 4. **个人修养**:强调“学而时习之”,主张通过学习和实践提升自我。 ### 作者 - **孔子**(前551年-前479年),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,儒家学派创始人,被尊为“至圣先师”。他的思想对中国乃至东亚文化产生了深远影响。 ### 影响 《论语》是儒家思想的核心文献,对中国古代及现代的政治、文化、教育等领域有深远影响,也是研究孔子思想的重要资料。 -

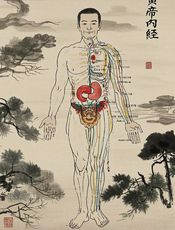

黄帝内经

《黄帝内经》是中国医学理论的奠基之作,以下是关于它及其作者的介绍: ### 《黄帝内经》介绍 - **主要构成**:由《素问》和《灵枢》两部分组成,各有81篇,共162篇。 - **成书时间**:学界尚无定论,主要有战国时期说、秦汉说、汉代说等观点,目前多认为成书于西汉中晚期,是历经春秋战国至西汉末年多个世纪演变而成。 - **主要内容**: - **医学理论**:建立了“阴阳五行学说”“脉象学说”“藏象学说”“经络学说”“病因学说”“病机学说”等,运用朴素的唯物论和辩证法思想,对人体的解剖、生理、病理以及疾病的诊断、治疗与预防做了比较全面的阐述。 - **养生观念**:提出“四时养生”理论,强调顺应自然节气变化的重要性,还重视饮食对身体保健的作用,指出应根据个人身体素质差异实施个性化保健措施。 - **其他知识**:除医学内容外,还包含大量哲学、人文、天文、地理等知识,体现了万物一体、天人合一的思想。 - **历史影响**: - **国内**:为后世医学的发展奠定了基础,对中医病症治疗、养生保健、古籍研究等方面都有重大影响,如奇经八脉理论对妇科疾病的诊治有着重要的指导意义,体质养生理论为后世相关理论和实践奠定了基础。 - **国外**:隋唐时期传入越南,对越南的医学典籍如《医学要解集注遗篇》等影响深远;在日本也广泛传播,对日本汉方医学的发展起到了推动作用。 ### 《黄帝内经》作者 《黄帝内经》托名黄帝所作,但实际上并非黄帝本人所著,可能是多人集体创作的结果。具体有以下几种说法: - **黄帝遗书说**:以唐代王冰、宋代史崧以及明清时期的吴昆、汪昂等为代表的众多医家认为《黄帝内经》是黄帝的遗书,不过这种观点多是基于对黄帝的尊崇等原因,被后世学者认为是托古之作。 - **集体创作说**:现代学者普遍认为,《黄帝内经》是先秦至西汉时期多位医家集体医学经验的总结和理论的提炼。在西汉成编之前可能有一个蓝本,此蓝本或为岐伯所撰,但也有学者认为《内经》学说才是《素问》《灵枢》的祖述蓝本,未明确指出作者。 - **传承增补说**:有观点认为《黄帝内经》是由历代黄老医家传承增补发展创作而来,是中国古代劳动人民长期与疾病作斗争的经验总结和智慧结晶。 -

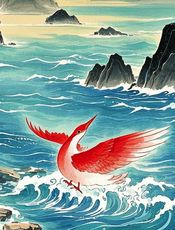

山海经

《山海经》是中国先秦时期保存神话资料最多的地理学著作。以下是对《山海经》及其作者的具体介绍: ### 《山海经》介绍 - **内容构成**:全书共十八卷,分为《山经》五卷和《海经》十三卷,包含《海外经》《海内经》《大荒经》等。书中记载了大量的地理信息,如100多邦国、550座山、300条水道以及邦国山水的地理、风土物产等讯息。还保存了夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等众多远古神话传说和寓言故事。 - **思想内涵**:体现了乐生恶死的生死观,如精卫、夸父等死后转换成另一种形态继续存活。也集中体现了上古时期先民的抗争精神,如精卫欲以西山木石湮东方之大海。 - **学术价值**:是研究上古时代医学的宝贵资料,记载了丰富的中医学知识。为史学研究提供了诸多线索,如其中的古史帝系等内容。是中国古史神话的宝库,也是叙事类文学作品和山水游记类文学作品的萌芽,为后世文学创作提供了意象、情节等方面的借鉴。 - **性质争议**:司马迁认为《山海经》记载了大量的怪物,更接近于记录怪物之书。刘歆、郭璞等多将其视为地理书。鲁迅则称其为“古之巫书”。胡应麟认为《山海经》是“古今语怪之祖”“古今小说之祖”。 ### 《山海经》作者 - **古人观点**: - **大禹和伯益说**:西汉刘歆在《上<山海经>表》中称《山海经》成书于唐虞之际,作者是大禹和伯益,他们在“随山刊本,定高山大川”时记录了各地的风土人情和珍宝等。清毕沅的《山海经新校正序》也支持禹益作《山海经》,不过认为成书于周秦之时。 - **战国好奇之士说**:明人胡应麟认为该书是战国好奇之士所作,参考了《穆王传》《庄》《列》《离骚》等书。 - **近现代学者观点**: - **不同时期多人创作说**:陆侃如认为《山经》是战国楚人所作,《海内外经》是西汉人所作,《大荒经》《海内经》则是东汉魏晋人所作。茅盾指出《山经》创作时间大约在东周,《海内外经》完成于春秋战国之际,《荒经》时代大体相同。 - **袁珂观点**:袁珂认为《山海经》大致可分为三个部分,第一部分是《大荒经》四篇和《海内经》一篇,成书最早,大约在战国初年或中年;第二部分是《五藏山经》五篇和《海外经》四篇,是战国中年以后的作品;第三部分是《海内经》四篇,成书最晚,当成于汉代初年。各篇作者都是楚国或楚地的人。 - **地域综合说**:有北人说,包括秦人说与中原洛阳人说,依据是《五藏山经》中对于秦地与中原地区的详细记载;南人说主要为楚人说和巴蜀人说,因为《山海经》与楚辞等文章的相似性,以及海经部分对巴蜀地区的详细记载。还有折中说提出,《山海经》是或南或北的不同人,在不同时期对当地地理人文作品的四方民俗汇集的产物。 目前,多数学者倾向于认为《山海经》并非一人一时之作,而是历经多个时代、众多作者的共同创作与传承修改,是集体智慧的结晶。